スナップ・ショット No. 750-754

754. 12月

12月に なった。

12月に なった。

まえの 公園の ケヤキや イチョウ やっと 紅葉してきた。

この ケヤキ おおきく なりすぎた せいか、幹の まわりに リボンが まいてある。 そのうち、切り倒されるようだ。

753. モダン アート?

XYL殿 作成。

XYL殿 作成。

モダン アート だと のたまう。

庭で さっと かき集めた 材料を、エイヤッと かざると、モダン アートに なるようだ。

ところで、「モダン アート / 近代 美術」、さらに 「現代 美術」って どういう くくりなのか、ネットで みると、

時期的には、

近代美術: 幕末から 第二次大戦ころ まで

現代美術: それ以降から 現代

パトロン面では、

近代美術: 宗教組織や、貴族階級

現代美術: ビジネス組織や、その 成功者

というような 分け方 らしい。

おもしろいのは、鑑賞者の「体験の 違い」に 注目し、

近代美術: 視覚的に 楽しめる アート

現代美術: 思考や 洞察を 通して 楽しむ アート

と、している ヒトが いる。

ウーム。

こういう 明確化が できる ヒトが すきだ。

752. 保元ヨリ後 - - ムサノ世ニ ナリケルナリ

サッカー 天皇杯 決勝を つたえる ジャパン ニュースの 記事。

サッカー 天皇杯 決勝を つたえる ジャパン ニュースの 記事。

「エンペラーズ カップ」と ある。

「エンペラー」と 訳すのは 普通だが、相当に 無理筋だ。

サッカーで エンペラーと いえば、ベッケンバウアー、キングと いえば カズ だろうと 茶々を いれる 気もないが、放っておいて いい話ではない。

「エンペラー」ときけば、海外の ヒトは、世俗の 強大な 権力を もった 国家をも こえる 存在を 意識するはずだ。

一方、この「エンペラー」と 一般的に 訳される 実際の かたちは、世俗の 権力から とおく 離れて、学芸の 振興、さらに 特に 国家の 安寧を ねがう 祭祀の 長 というのが 正確なところだ。

この 「宗教祭祀の 長」の 観点の 抜けた 翻訳語では、国際的に 要らぬ 誤解を 生みかねない。 現に その 兆候が でている。

この 宗教性を 含意する 訳語で あれば、軽々に あれこれ いえる 問題では ないと わかる はずだ。

900 年前の 平清盛の 時から、世俗の 権力が 「むさ」(むしゃ、武者、武士) に 移ってしまったことは、その 100 年後に 天台座主 慈円僧正が「愚管抄」で 的確に 述べているとおりだ。 ちなみに、来年 2025 年は、慈円僧正没後 800 年に あたる。

===

“保元元年七月二日、鳥羽院 ウセサセ給テ後、日本国ノ 乱逆ト 云フコトハ ヲコリテ後 ムサノ 世ニ ナリケルナリ”

===

それでも、権力を 持たない 「エンペラー」の 権威が 今日まで 維持されてきたのは、権力よりも 大事なもの、崇高なものが ある、という 認識が 社会で 共有されていたからだ。

それゆえ、「むさ」にしても、武者ぶりだけでは、尊敬されず、文武両道が 望ましいと されてきた。

仮に 慈円僧正が 御存命であれば、「エンペラー」は、 使われない はずだ。

話が サッカーから それてしまったが、天皇杯というか、その 優勝カップ自体は、サッカー協会の サイト、「天皇杯の 歴史」で 見ることが できる、ここ の 中ほどにある カップ。 大きさは サッカー ボールほど。

751. 無難な 写真

今回は、コメント欄は 写真の なかに

今回は、コメント欄は 写真の なかに

埋め込んでみたので、写真を

クリックして 読んでください。

750. 酒田市 デジタル アーカイブ

いつもの サイクリング道わきにある 弁天橋と その川面。

ここは 江戸時代に 江戸湾と 印旛沼の 分水嶺を 開削して 水路を つくった ところ。

その 江戸時代の 工事現場の イラストを みかけたので、ここに 紹介する。

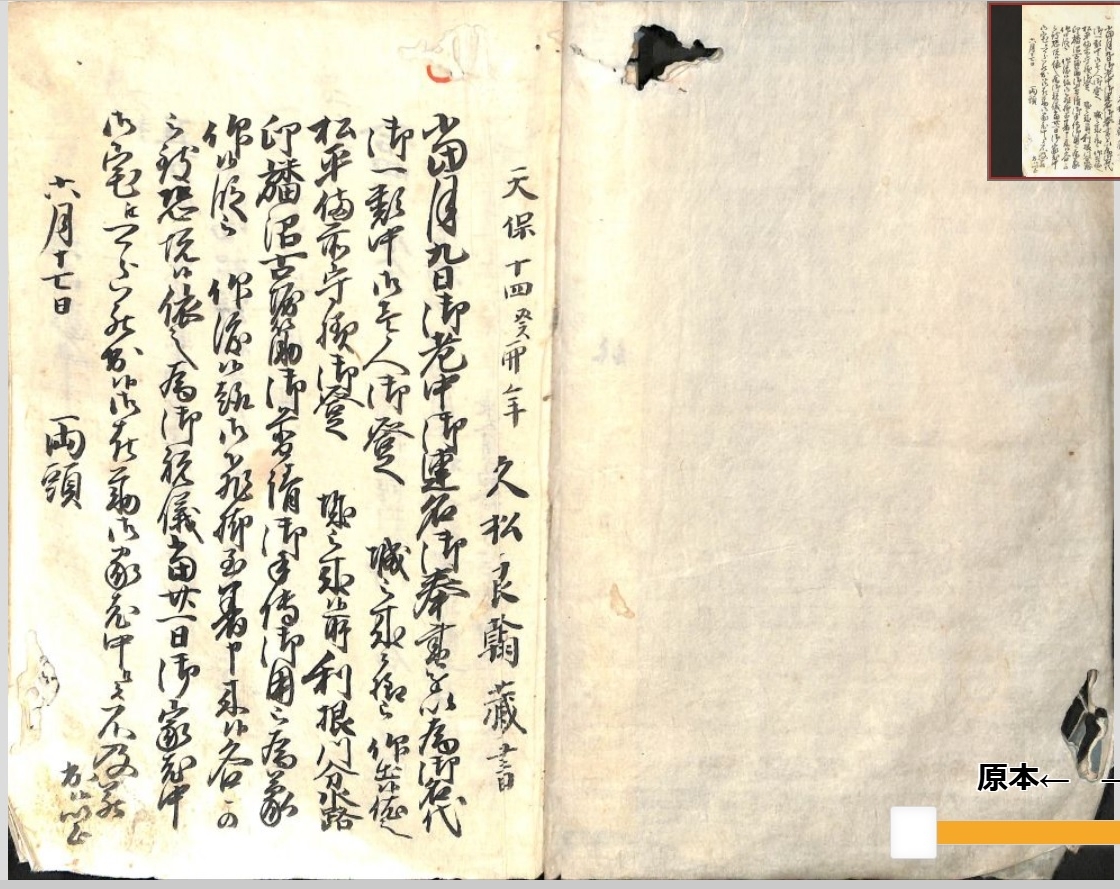

Frm: 酒田市 文化資料館 光丘文庫 / 光丘文庫 デジタル アーカイブ / 「続保定記」P82

これは、ちょうど 300年まえの 享保 9年(1724年)はじまった 印旛沼の 水を 江戸湾に おとす 工事現場の 図。

工事は、江戸時代に 60年おきに 3度 おこなったが、完成せず、完成は 昭和 44年(1969年)。 245年 かかった。

1回目と、2回目は 地元の 有力者が 中心で あったが、3回目は 江戸幕府に 指名された、五つの 藩が おこなった。 このため 3回目は 工事の 詳細な 記録が のこされている。

この 原画は、その 五つの 藩のうちの 庄内藩の 工事現場を 描写したもので、

庄内藩の 大庄屋 久松宗作 というひとが 天保 14年に 発行した「続保定記」という 本の なかのもの。

この 原画は、その 五つの 藩のうちの 庄内藩の 工事現場を 描写したもので、

庄内藩の 大庄屋 久松宗作 というひとが 天保 14年に 発行した「続保定記」という 本の なかのもの。

見開きで 120 ページ、入れ墨をした 人足が 土を 運ぶ イラストもあり、興味深い。

原本は、「酒田市 文化資料館 デジタル アーカイブ」で 閲覧できる。 ここ

754. 12月

12月に なった。

12月に なった。まえの 公園の ケヤキや イチョウ やっと 紅葉してきた。

この ケヤキ おおきく なりすぎた せいか、幹の まわりに リボンが まいてある。 そのうち、切り倒されるようだ。

753. モダン アート?

XYL殿 作成。

XYL殿 作成。モダン アート だと のたまう。

庭で さっと かき集めた 材料を、エイヤッと かざると、モダン アートに なるようだ。

ところで、「モダン アート / 近代 美術」、さらに 「現代 美術」って どういう くくりなのか、ネットで みると、

時期的には、

近代美術: 幕末から 第二次大戦ころ まで

現代美術: それ以降から 現代

パトロン面では、

近代美術: 宗教組織や、貴族階級

現代美術: ビジネス組織や、その 成功者

というような 分け方 らしい。

おもしろいのは、鑑賞者の「体験の 違い」に 注目し、

近代美術: 視覚的に 楽しめる アート

現代美術: 思考や 洞察を 通して 楽しむ アート

と、している ヒトが いる。

ウーム。

こういう 明確化が できる ヒトが すきだ。

752. 保元ヨリ後 - - ムサノ世ニ ナリケルナリ

サッカー 天皇杯 決勝を つたえる ジャパン ニュースの 記事。

サッカー 天皇杯 決勝を つたえる ジャパン ニュースの 記事。「エンペラーズ カップ」と ある。

「エンペラー」と 訳すのは 普通だが、相当に 無理筋だ。

サッカーで エンペラーと いえば、ベッケンバウアー、キングと いえば カズ だろうと 茶々を いれる 気もないが、放っておいて いい話ではない。

「エンペラー」ときけば、海外の ヒトは、世俗の 強大な 権力を もった 国家をも こえる 存在を 意識するはずだ。

一方、この「エンペラー」と 一般的に 訳される 実際の かたちは、世俗の 権力から とおく 離れて、学芸の 振興、さらに 特に 国家の 安寧を ねがう 祭祀の 長 というのが 正確なところだ。

この 「宗教祭祀の 長」の 観点の 抜けた 翻訳語では、国際的に 要らぬ 誤解を 生みかねない。 現に その 兆候が でている。

この 宗教性を 含意する 訳語で あれば、軽々に あれこれ いえる 問題では ないと わかる はずだ。

900 年前の 平清盛の 時から、世俗の 権力が 「むさ」(むしゃ、武者、武士) に 移ってしまったことは、その 100 年後に 天台座主 慈円僧正が「愚管抄」で 的確に 述べているとおりだ。 ちなみに、来年 2025 年は、慈円僧正没後 800 年に あたる。

===

“保元元年七月二日、鳥羽院 ウセサセ給テ後、日本国ノ 乱逆ト 云フコトハ ヲコリテ後 ムサノ 世ニ ナリケルナリ”

===

それでも、権力を 持たない 「エンペラー」の 権威が 今日まで 維持されてきたのは、権力よりも 大事なもの、崇高なものが ある、という 認識が 社会で 共有されていたからだ。

それゆえ、「むさ」にしても、武者ぶりだけでは、尊敬されず、文武両道が 望ましいと されてきた。

仮に 慈円僧正が 御存命であれば、「エンペラー」は、 使われない はずだ。

話が サッカーから それてしまったが、天皇杯というか、その 優勝カップ自体は、サッカー協会の サイト、「天皇杯の 歴史」で 見ることが できる、ここ の 中ほどにある カップ。 大きさは サッカー ボールほど。

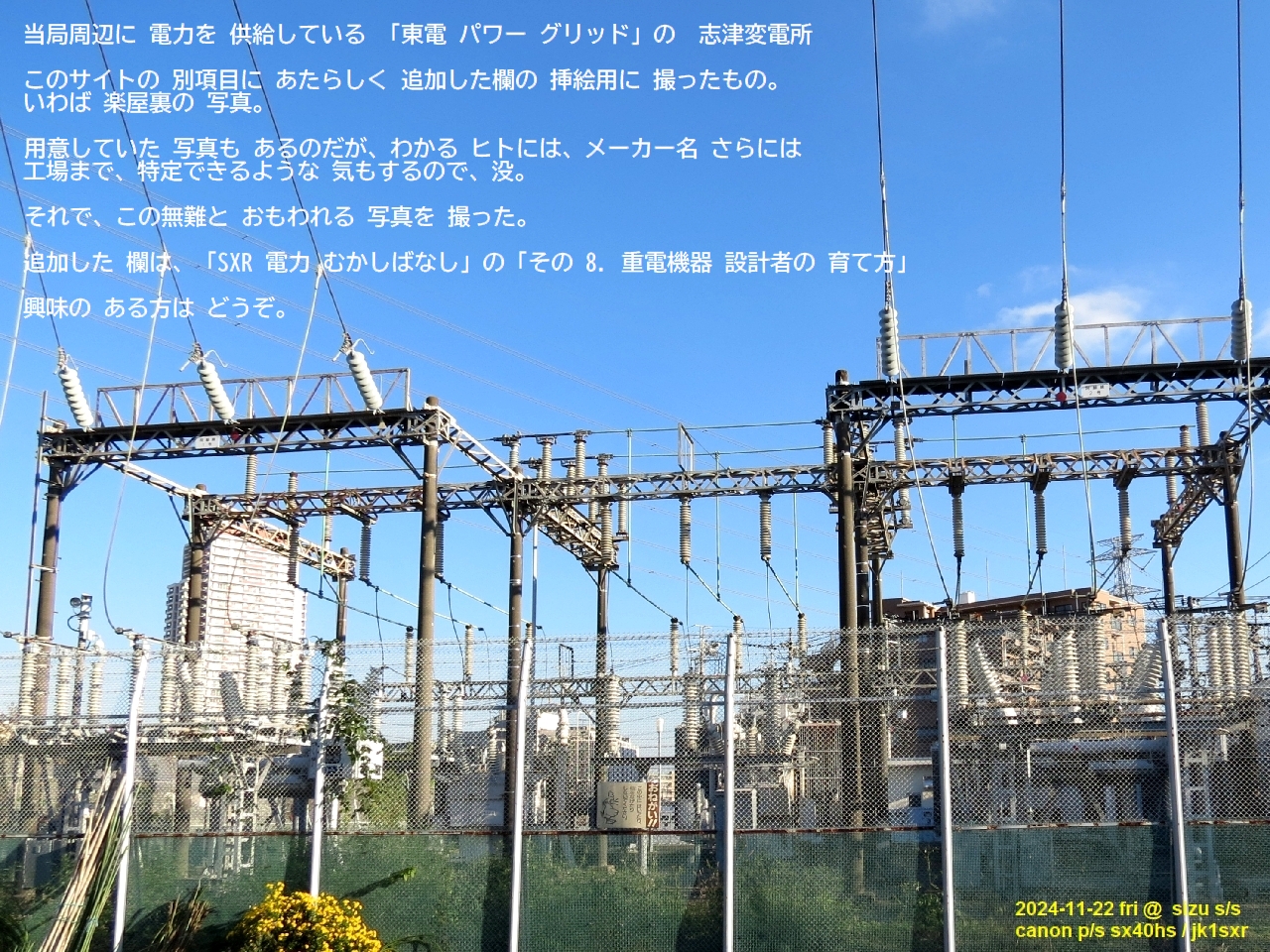

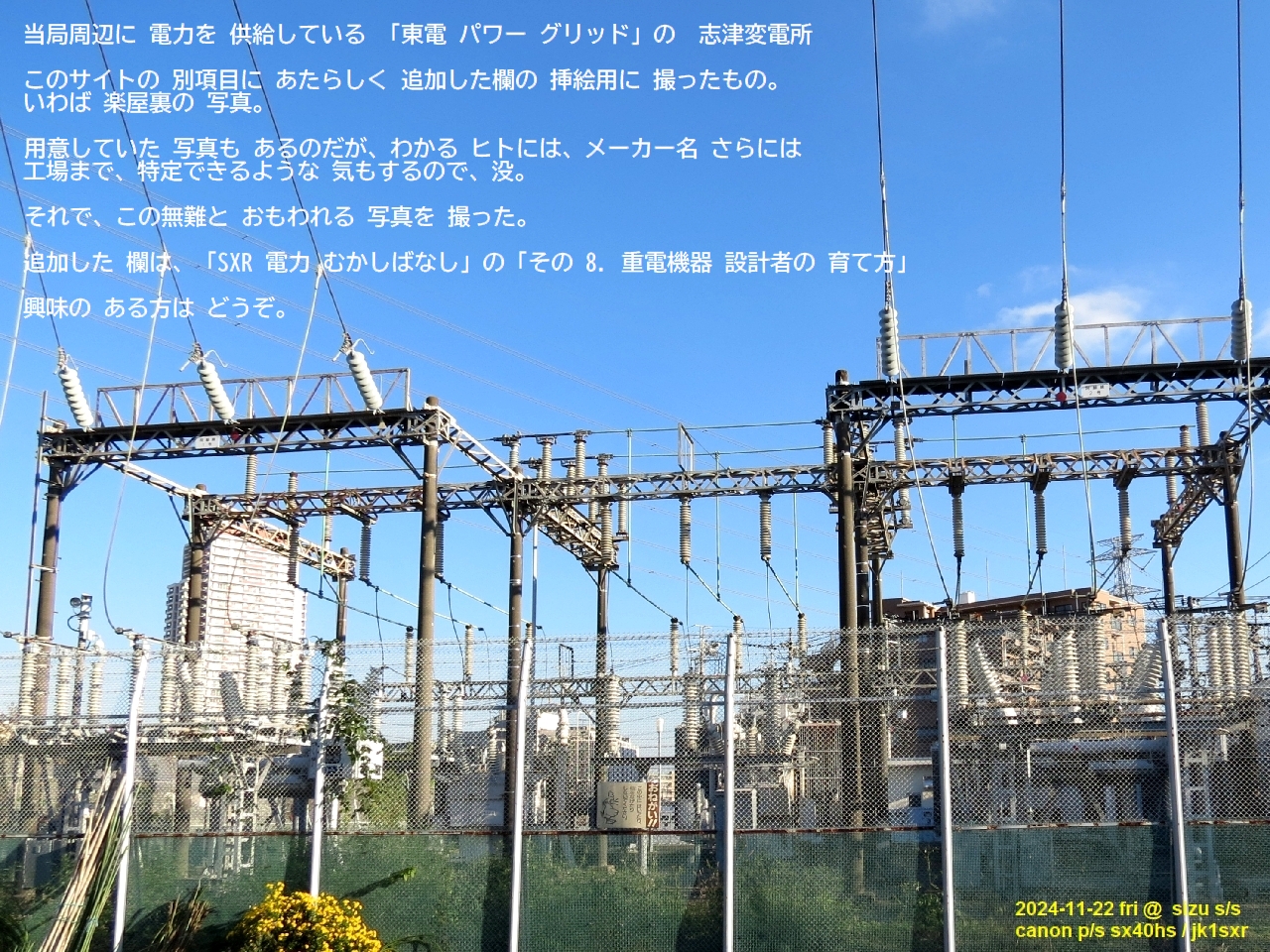

751. 無難な 写真

今回は、コメント欄は 写真の なかに

今回は、コメント欄は 写真の なかに埋め込んでみたので、写真を

クリックして 読んでください。

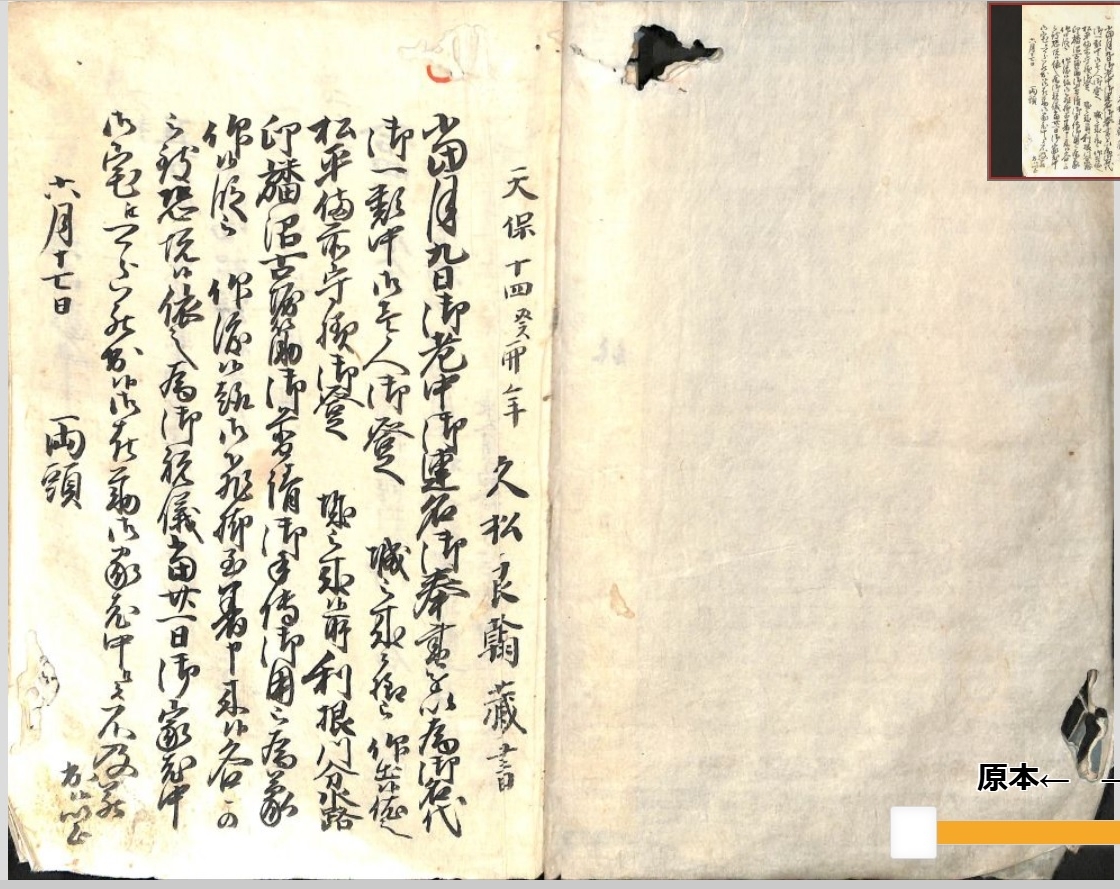

750. 酒田市 デジタル アーカイブ

いつもの サイクリング道わきにある 弁天橋と その川面。

ここは 江戸時代に 江戸湾と 印旛沼の 分水嶺を 開削して 水路を つくった ところ。

その 江戸時代の 工事現場の イラストを みかけたので、ここに 紹介する。

Frm: 酒田市 文化資料館 光丘文庫 / 光丘文庫 デジタル アーカイブ / 「続保定記」P82

これは、ちょうど 300年まえの 享保 9年(1724年)はじまった 印旛沼の 水を 江戸湾に おとす 工事現場の 図。

工事は、江戸時代に 60年おきに 3度 おこなったが、完成せず、完成は 昭和 44年(1969年)。 245年 かかった。

1回目と、2回目は 地元の 有力者が 中心で あったが、3回目は 江戸幕府に 指名された、五つの 藩が おこなった。 このため 3回目は 工事の 詳細な 記録が のこされている。

この 原画は、その 五つの 藩のうちの 庄内藩の 工事現場を 描写したもので、

庄内藩の 大庄屋 久松宗作 というひとが 天保 14年に 発行した「続保定記」という 本の なかのもの。

この 原画は、その 五つの 藩のうちの 庄内藩の 工事現場を 描写したもので、

庄内藩の 大庄屋 久松宗作 というひとが 天保 14年に 発行した「続保定記」という 本の なかのもの。見開きで 120 ページ、入れ墨をした 人足が 土を 運ぶ イラストもあり、興味深い。

原本は、「酒田市 文化資料館 デジタル アーカイブ」で 閲覧できる。 ここ

Copyright © 2013 JK1SXR/m.abe. All Rights subject to common sense.